"غيتا"... مشروع وصاية دولية على غزة أم هندسة سياسية لإنهاء القضية الفلسطينية؟

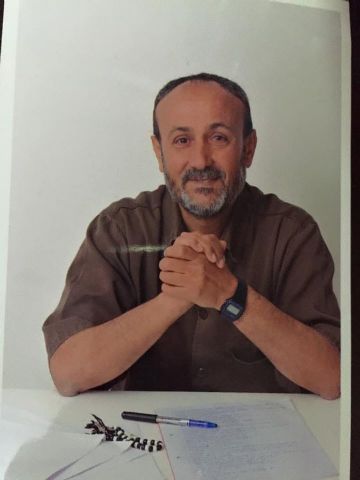

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

في أعقاب الحرب المدمّرة على قطاع غزة، ووسط انهيار البنية الإنسانية والسياسية، تتقدم الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإنشاء "السلطة الانتقالية الدولية في غزة" (GITA)، ككيان مؤقت لإدارة القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

لكن القراءة المتأنية لمضامين المشروع تكشف أن الغاية لا تقف عند حدود إعادة الإعمار، بل تتجاوزها إلى إعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني، عبر فرض إدارة دولية تمهّد لإضعاف المقاومة وتفكيك وحدة الأرض والشعب، في إطار وصاية أممية مقنّعة تخدم الاستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلية.

مجلس إدارة دولي بإشراف مجلس الأمن، يضم شخصيات دولية وعربية، من بينها عضو فلسطيني رمزي.

رئاسة تنفيذية تتولى التنسيق الأمني والسياسي مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.

قوة دولية متعددة الجنسيات لحفظ الأمن ومنع عودة الفصائل المسلحة.

هيئات مالية واقتصادية بإدارة البنك الدولي لتنظيم المساعدات والإعمار.

سلطة تنفيذية فلسطينية رمزية تُعنى بتسيير الخدمات اليومية من دون صلاحيات سيادية.

بهذا التكوين، يصبح القطاع عمليًا تحت إدارة أممية مقيدة، تتولى فيها الأطراف الدولية القرار الحقيقي، فيما يُترك للفلسطينيين دور شكلي محدود في الإشراف الداخلي.

1. نزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها المؤسسية عبر قوة دولية تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة.

2. إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بما يتجاوز منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وتهيئة قيادة بديلة خاضعة للتوجيه الغربي.

3. إضفاء الشرعية على الوجود الأمني الإسرائيلي غير المباشر من خلال التنسيق الثلاثي (إسرائيل – مصر – الولايات المتحدة).

4. تحويل غزة إلى مختبر سياسي لتطبيق نموذج "الإدارة الأممية" الذي سبق استخدامه في كوسوفو وتيمور الشرقية، تمهيدًا لتعميمه على مناطق نزاع أخرى.

5. إعادة تعريف جوهر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي من قضية تحرر وطني إلى أزمة إنسانية – أمنية تتطلب "إدارة انتقالية" بدلاً من إنهاء الاحتلال.

إنها محاولة لتدويل الاحتلال وتطبيعه في آن واحد، بحيث يُعاد إنتاج السيطرة الإسرائيلية عبر آليات قانونية دولية لا عبر القهر العسكري المباشر.

قرار الجمعية العامة 3236 (1974): الذي أكد "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة".

قرار الجمعية العامة 67/19 (2012): الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، وأعاد تأكيد حدود 1967 كأساس لأي تسوية.

قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(1515): التي شددت على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.

تأسيس سلطة انتقالية دولية دون موافقة صريحة من الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني – منظمة التحرير الفلسطينية، يشكل مخالفة للميثاق الأممي ولمبدأ السيادة الوطنية.

كما أن ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع لا يجيز إنشاء وصاية أو إدارة دولية إلا في حالات تهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر، وهو ما لا ينطبق على الحالة الفلسطينية التي ما زالت تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

من هنا، فإن مشروع "غيتا" يُعد قانونياً التفافاً على قرارات الشرعية الدولية، وتحويلاً لحق تقرير المصير إلى إدارة مشروطة بالوصاية الأجنبية

المشروع لا ينفصل عن إعادة ترتيب موازين القوى في الإقليم بعد حرب غزة، إذ يعيد توزيع الأدوار على النحو التالي:

إسرائيل: تنسحب شكلياً بينما تبقي يدها الأمنية والاقتصادية داخل القطاع.

الولايات المتحدة: تستعيد نفوذها في الملف الفلسطيني بعد تراجع دورها، من خلال إدارة مباشرة للأمن والإعمار.

مصر: تتحمل عبء الرقابة على الحدود الجنوبية وتتحول إلى ضامن أمني لتطبيق الترتيبات.

السلطة الفلسطينية: تُستدعى شكلياً كواجهة إدارية لتبرير "المشروعية الوطنية"، مع تقييد صلاحياتها.

الفصائل الفلسطينية: تُقصى كلياً من المشهد وتُصنف كقوى "مزعزعة للاستقرار" يجب احتواؤها أو نزع سلاحها.

بهذا المعنى، يشكل المشروع نقطة تحول في طبيعة الصراع، إذ يستبدل المواجهة المباشرة مع الاحتلال بـ"نظام وصاية مؤسسي" يضمن لإسرائيل الأمن من دون تكلفة سياسية أو عسكرية.

خامساً: الانعكاسات على القضية الفلسطينية

1. تصفية عملية لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة عبر فصل غزة مؤسساتياً عن الضفة الغربية.

2. تدويل القرار الفلسطيني وتحويل القضية إلى ملف إداري خاضع لمجلس الأمن والدول المانحة.

3. تجريد منظمة التحرير من صلاحياتها التمثيلية وإحلال إدارة دولية مكانها.

4. تغيير تعريف المقاومة الفلسطينية قانونياً من "حق مشروع في مقاومة الاحتلال" إلى "نشاط يهدد الأمن الدولي".

5. تحويل الاحتلال من جريمة إلى حالة إدارة انتقالية مقبولة دولياً، وهو أخطر أشكال الشرعنة السياسية للهيمنة.

سادساً: الموقف المطلوب فلسطينياً وعربياً

الموقف الفلسطيني: التمسك بالوحدة الوطنية وبمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، ورفض أي إدارة انتقالية تنتقص من السيادة.

الموقف العربي: رفض أي صيغة دولية تفصل غزة عن محيطها الوطني أو تكرّس الاحتلال تحت غطاء إنساني.

التحرك القانوني الدولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان للطعن بشرعية أي إدارة مفروضة.

الموقف الشعبي: دعم الصمود والمقاومة السياسية والمدنية في مواجهة محاولات إعادة هندسة الوعي الوطني الفلسطيني.

خاتمة: الوصاية ليست طريقًا إلى الحرية

إن مشروع "غيتا" لا يُعالج مأساة غزة، بل يعيد إنتاجها بآليات قانونية.

هو انتقال من الاحتلال العسكري إلى الاحتلال القانوني الدولي، ومن السيادة الوطنية إلى الإدارة المشروطة، ومن الكفاح إلى الوصاية.

إن الحرية لا تُدار بقرارات مجلس الأمن، ولا تُمنح بميزانيات المانحين.

الحرية تُنتزع بإرادة الشعوب وبالتمسك بالثوابت الوطنية.

وغزة التي واجهت العدوان بصلابة الأسطورة، لن تقبل أن تُدار بقرار دولي أو بإملاء خارجي.

فالاستقرار الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال، لا بتدويله، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

5. قرار مجلس الأمن رقم 1515 (2003) – تأييد خريطة الطريق لإنهاء النزاع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

6. ميثاق الأمم المتحدة – المادة 1 والمادة 55: تؤكدان على مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

7. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (9 يوليو 2004) بشأن الجدار العازل، الذي أكد على عدم شرعية أي إجراء يعرقل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

8. اتفاقيات جنيف الرابعة (1949) – التي تحظر على دولة الاحتلال ممارسة أي إدارة دائمة أو نقل للسكان في الأراضي المحتلة.

أخبار فلسطينية

أخبار فلسطينية

اعلان موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

أخبار عربية

أخبار عربية

الأردن: لا دور عسكري لنا في الضفة وغزة

أخبار فلسطينية

أخبار فلسطينية

زوجة مروان البرغوثي توجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب

أخبار فلسطينية

أخبار فلسطينية

حالة الطقس في فلسطين ليوم السبت 25/10/2025

أخبار محلية

أخبار محلية

الشرطة تقبض على مشتبه بهما بالسرقة والاحتيال والاعتداء على مواطن ...

|

تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |